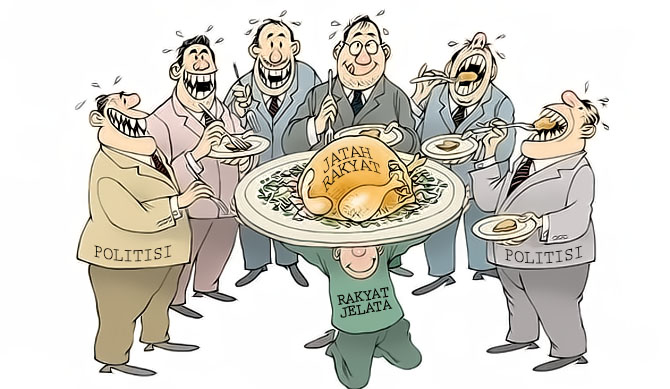

image source : dalangpolitik.com (mantap nih gambarnya)

Sekitaran sebulan lalu baru saja saya belajar mengenai pengkartelan partai politik di indonesia. partai politik saat ini banyak dikatakan semakin pragmatis, sehingga muncullah kartelisasi partai yang di indikasikan untuk memburu rente.

dari pada penjelasan saya nanti ngalor-ngidul, ini ada tulisan menarik yang bisa dibaca soal politik kartel. sekalian sudah ada penyusun tulisannya - barang kali bisa dijadikan rujukan - ada catatan kakinya juga yang bisa dilacak sumber-sumbernya.

Politik Indonesia: Bergerak Kearah Kartel?

Oleh:

Antonius Made Tony Supriatma

Abstrak:

Tidak diragukan bahwa reformasi politik Indonesia berhasil membangun institusi-institusi dasar demokrasi. Pemilihan umum berjalan secara regular, partai dan parlemen berkembang dan relatif mengemban fungsinya, desentralisasi bisa berjalan tanpa gejolak yang berarti dari daerah. Namun disisi yang lain, ada kecenderungan bahwa reformasi juga telah dibajak oleh elit politiknya. Permainan politik uang dan pemakaian kekerasan telah semakin menggejala dalam politik Indonesia. Benarkah sistem politik Indonesia telah dibajak oleh elitnya sendiri? Mengapa massa-rakyat seakan mengabaikan sama sekali segala tipu daya dan intimidasi yang dipakai oleh para elit untuk berkuasa? Bagaimanakah elite politik Indonesia terbentuk? Bagaimana para elit ini membentuk masa depan Indonesia?

Esei ini ingin memberikan pandangan kritis terhadap hal-hal diatas dan menyoroti bagaimana peranan elit ini harus dianalisis. Hal ini ditempuh dengan mengkritisi dua pandangan yang saat ini sedang populer: pendekatan oligarki dan bossism. Esei ini ingin lebih maju dari sekedar memperhatikan tingkah laku elit. Pertanyaan yang lebih penting untuk dilontarkan adalah mengapa massa-rakyat menjadi sedemikian jinak (docile) dan mengapa usaha-usaha untuk mengorganisirnya selalu mengalami kegagalan.

1. Pendahuluan

Banyak optimisme diungkapkan setelah Indonesia selesai menyelenggarakan Pemilu 2009. Secara umum, pemilu dinilai sukses dan disebut sebagai langkah maju demokrasi. Komentator koran The Australian, Greg Sheridan, mengatakan bahwa pemilihan umum itu juga merupakan “development of strategic good fortune for Australia of epic proportions.”[1] Sekalipun ada kritik bahwa pemilihan umum ini membosankan mengingat tidak adanya perdebatan yang berarti di tingkat ideologi dan kebijakan.[2] Di dalam negeri pun hasil pemilihan ini disambut sebagai kembalinya ‘jaman normal.’ Indonesia diangap telah kembali ke lintasan yang benar sesudah mengalami periode-periode mengguncangkan setelah jatuhnya Suharto.

Membosankan. Begitulah kritik berbunyi atas sistem politik Indonesia saat ini. Dan memang demikianlah adanya. Tidak seperti tahun-tahun 1950 dan 1960, politik Indonesia saat ini sungguh mengalami defisit dalam hal perdebatan ideologis. Hampir semua partai politik mengusung ide-ide populis seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Namun tidak ada partai yang berani mengakui secara terus terang bagaimana mereka akan membeayai pendidikan dan kesehatan gratis ini. Kontras yang paling besar antara politik tahun 1950an dengan yang terkini adalah tidak adanya kekuatan politik yang mau mengubah Negara. Jika dulu partai-partai nasionalis sekuler dan partai-partai Islam bersilang sengketa tentang dasar negara maka untuk saat ini perdebatan itu tampaknya menghilang. Bahkan untuk partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera sekalipun bentuk negara untuk sementara tidak dipertanyakan.

Secara garis besar ada beberapa hal yang patut dicatat dalam politik Indonesia kontemporer yang membedakannya dari periode-periode sebelumnya. Pertama, sistem kepartaian pada politik Indonesia kontemporer jauh lebih stabil ketimbang pada masa-masa sebelumnya. Sebagaimana pernah ditulis ole Meitzner, sistem kompetisi antar-partai pada masa kini bergerak sentripetal sementara kompetisi antar-partai pada tahun 1950 cenderung bergerak sentrifugal.[3] Menurut Meitzner, partai-partai pada tahun 1950an cenderung untuk bergerak ke ujung ekstrem, menuju ke basis ideologisnya, yang mengakibatkan polarisasi antar-partai menjadi semakin menajam. Tidak adanya partai yang berhaluan “sentris” dan moderat menjadikan sistem kepartaian ini menghancurkan diri sendiri. Sebaliknya yang terjadi dalam sistem kepartaian kontemporer. Sekalipun institutionalisasi partai-partai politik lemah, namun secara ideologis partai-partai tersebut bergerak ke tengah. Partai-partai yang berada pada titik ideologis ekstrem (‘wing parties’) menghadapi dilema: tetap kecil atau begerak ke tengah dan menjadi moderat. Dengan menjadi moderat mereka (a) mempermudah koalisi dengan partai tengah dan (b) memperlebar jangkauan pemilih.[4]

Hal yang kedua yang patut dicatat adalah tidak adanya persoalan terhadap ideologi negara. Kecuali beberapa kelompok kecil yang menginginkan diberlakukannya syariah Islam,[5] hampir tidak ada kekuatan politik yang mempertanyakan dasar negara. Setidaknya begitulah yang ditampilkan di atas permukaan. Namun terlalu dini juga untuk mengatakan bahwa ideologi sudah lenyap sama sekali dari politik Indonesia. Pilahan ideologis khususnya antara Islam dan Nasionalis masih terlihat dengan jelas. Yang sering muncul dalam beberapa pemilihan umum di Indonesia adalah perpindahan pemilih dari dari satu partai ke partai yang lain namun dalam segmen ideologis yang sama.[6] Kemerosotan suara PDI-P pada Pemilu 2009, misalnya, dikarenakan perpindahan pemilih PDI-P ke Partai Demokrat yang masih dalam segmen ideologiyang sama dengan PDI-P. Dengan demikian, basis sosial politik Indonesia – yang terkenal dengan sebutan politik aliran – tidak sepenuhnya terhapus.[7]

Ketiga adalah politik Indonesia lebih terdesentralisasi daripada masa-masa sebelumnya. Dinamika politik nasional tidak sama dengan dinamika politik di daerah yang teramat plural. Sebagai konsekuensinya, jalinan koalisi di tingkat nasional tidak sama dengan jalinan koalisi di tingkat daerah.[8] Dalam ruang lebih sempit, para politisi di daerah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan mobilisasi berdasarkan identitas seperti suku, agama, bahasa, dan bahkan clan. Kasus-kasus pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada) menunjukkan bahwa kandidat dengan jaringan personal (personal network) yang terkuat yang memenangkan pemilihan.[9] Kecenderungan ini selain mengubah peta hubungan pusat-daerah didalam partai, juga mengubah hubungan antara elit lokal dan nasional.

Keempat dan yang akan menjadi fokus utama dalam esei ini adalah persoalan elit politik. Berbeda dengan banyak dugaan orang yang mengandaikan akan ada pertarungan antara elit pendukung otoriterisme dan pendukung demokratisasi, kalangan elit di Indonesia menampakkan stabilitas yang luar biasa. Berbeda dengan pemerintahan Aquino setelah tumbangnya kediktatoran Marcos, misalnya. Aquino mengalami kesulitan luar biasa dalam menghadapi kelompok-kelompok elit yang mendukung faksi-faksi di dalam tentara. Pemerintahan Aquino menghadapi paling tidak tujuh kali percobaan kudeta. Sementara, di Indonesia situasinya relatif sangat stabil dan hampir tanpa gejolak. Apakah yang bisa menjelaskan stabilitas elit politik ini? Apakah ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan akan menjadi pola perpolitikan Indonesia di masa depan?

Persoalan elit ini saling terkait dengan partai, sistem kepartaian, serta hubungan antara kondisi lokal dan politik nasional. Namun sebelumnya kita akan melihat dua konstruksi teoritik yang popular berkaitan dengan elit politik ini yakni oligarki yang bersifat predator dan bossisme. Saya sendiri akan keluar dengan konsep “kartel,” sebuah konsep ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis sistem kepartaian. Dalam banyak hal, menurut pandangan saya, kartel lebih tepat untuk menganalisis stabiltas politik Indonesia.

II. Dua Konstruksi Teoritik: Oligarki atau Bossism?

Banyak pengamat berusaha memberikan kerangka analisis terhadap politik Indonesia paska-Orde Baru. Salah satu yang paling berpengaruh adalah karya Robison & Hadiz, “Reorganizing Power.”[10] Kedua sarjana terkemuka ini menyatakan bahwa sekalipun Indonesia lepas dari jerat otoriterisme, ia tidak bisa lepas dari jerat oligarki yang yang memang sudah ditenun dalam struktur politik Indonesia sejak lama. Oligarki yang hidup dalam pemerintahan otoriter dalam masa demokrasi menjelma menjadi oligarki politik uang, dimana jaringan patronase dan pengalokasian kekuasaan dan kekayaan publik mendapatkan ruang baru yakni dalam partai politik dan parlemen. Mereka yang awalnya masuk sebagai pembaharu kemudian tenggelam didalam perkawinan antara kapitalisme pemangsa (predatory capitalism) dan politik demokratik (hal. 188). Jaringan oligarki yang dahulu bekerja dalam sistem represi negara sekarang bekerja dalam sistem pemilihan, partai-partai, dan parlemen (hal. 225).

Hadiz memerinci pandangan ini lebih jauh tidak saja ke dalam politik nasional namun juga masuk ke politik lokal. [11] Ia berpendapat bahwa oligarki lokal telah membajak lembaga-lembaga demokrasi seperti partai, pemilihan umum, dan parlemen. Mereka mampu mempertahankan kekuasaan mereka karena mereka mampu menguasai sumber-sumber kekayaan negara dan dengan kekayaan ini membeli suara dalam pemilihan. Selain itu mereka juga memakai kekerasan dengan kekuatan bersenjata semi-formal yang memungkinkan mereka melakukan intimidasi fisik kepada lawan-lawan mereka. Pendapat adanya kelangsungan antara oligarki pada jaman pemerintahan otoriter ini bukan saja populer tetapi juga dominan dalam analisis tentang politik paska-Orde Baru.[12]

Konstruksi teoritik yang juga sama populernya adalah bossisme. Diperkenalkan oleh ilmuwan politik Amerika John Sidel[13] pada awalnya dipakai untuk menganalisis perpolitikan di Filipina. Namun kemudian ia memperluas analisisnya dan menerapkannya juga untuk Indonesia dan Thailand.[14] Sidel mendefinisikan bossism sebagai “calo kekuasaan yang memiliki monopoli atas control terhadap sumber daya kekerasan dan ekonomi dalam satu wilayah yang berada dibawah yuridsiksinya.”[15] Dalam studinya tentang Filipina, teori ini dipakai untuk menjelaskan ‘orang-orang kuat’ dalam masyarakat dan politik Filipina. Namun, berbeda dengan argumen yang pernah ada tentang ‘orang kuat’ dalam politik ini, [16] Sidel tidak melihatnya sebagai kelemahan dari negara. Orang-orang kuat ini lahir justru karena kekuatan dari negara dan karena kemampuannya untuk memanfaatkan negara. Ia juga menafikan pendapat bahwa orang kuat ini lahir sebagai refleksi dari kekuatan masyarakat dan ketahanan elit tradisional atau oligarki regional. Sebaliknya, ia melihat watak negara yang kuat dikendalikan oleh jaringan para boss. Para boss inilah yang memanipulasi negara sehingga ia memiliki kekuatan melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur hubungan-hubungan sosial, dan menggali sumber-sumber daya alam. Pada akhirnya negara pemangsa (predator) yang kuat ini dipakai oleh para boss untuk melakukan tekanan kepada massa-rakyat.

Kedua pendekatan ini memiliki persamaan dan perbedaannya satu sama lain. Teori oligarki menekankan daya tahan dari para oligark dari jaman Orde Baru. Sementara, bossism memberikan perspektif tentang bagaimana jaringan orang-orang kuat ini menguasai negara, memperkuatnya, dan memakainya untuk kepentingannya sendiri. Keduanya sama-sama menekankan karakter predatoris (pemangsa) dari negara. Pada bossism, karakter predatoris ini lebih dinyatakan sebagai konsekuensi untuk menciptakan negara kuat dari jaringan para boss. Sementara, untuk oligarki karakter ini berasal dari logika modal dalam sistem kapitalisme. Oligarki tidak terlalu percaya pada kapitalisme akan membawa kemajuan – karena logika Marxian yang mendasarinya. Sebaliknya bossism bersikap agnostic terhadap pembangunan kapitalisme. Bahkan pembangunan kapitalisme diperlukan untuk memperkuat genggaman para boss ini terhadap massa-rakyat di wilayahnya masing-masing. Untuk kasus Indonesia, Sidel mengakui bahwa kekuatan politik,terutama di tingkat lokal, kurang (atau belum?) didominasi oleh orang kuat atau dinasti-dinasti politik. Kemunculan orang kuat dihalangi oleh struktur kelembagaan dari negara itu sendiri. Namun, ia memprediksi bahwa orang kuat dan dinasti politik akan muncul bersamaan dengan pemilihan langsung.[17]

Ada beberapa kelemahan mendasar dari dua konstruksi teoritik ini. Pertama, daya tahan oligarki yang berlangsung sejak Orde Baru hingga kini mungkin tidak sekuat yang dihipotesiskan. Dengan perkataan lain, ruang-ruang untuk perubahan mungkin terbuka lebar dan tidak terlalu sulit sesungguhnya untuk mengetahui bahwa politik Indonesia mengalami perubahan yang mendasar. Kedua, perbincangan mengenai oligarki dan bossism tidak masuk ke dalam wilayah persaingan kekuasaan diantara para boss atau para oligark. Dengan demikian, cengkeraman, repressi, dan kekuatan daya predator negara – yang oleh kedua teori ini diasumsikan sebagai sangat kuat – kemungkinan melemah di beberapa bagian. Ketiga, kedua konstruksi teoritik ini tidak membuka ruang bagi analisis tentang kemungkinan adanya kekuatan oposisional. Kekuatan ini tidak semata-mata datang dari kelompok rakyat sipil (civil-society) tetapi juga kelompok-kelompok identitas yang berbasis agama, kesukuan, atau berbasis kepentingan. Keempat, teori-teori ini tidak menutup kemungkinan adanya variasi baik secara spasial maupun temporal. Dalam hal ini, ada variasi mendasar antara oligarki nasional dan lokal serta antara periode waktu tertentu. Periode sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah langsung, misalnya, memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Kedua periode ini memiliki desain institusional yang berbeda.[18] Dengan demikian pemisahan (disaggregation) antara politik nasional dan politik lokal menjadi sangat penting.

Saya ingin mengelaborasi poin yang terakhir dan mengajukan konstruksi teoritik alternatif, yakni politik kartel (cartel) di tingkat nasional. Untuk tingkat lokal, kondisi politik yang sangat bervariasi dengan jauh lebih banyak faktor yang terlibat, politik kartel mungkin berjalan di beberapa daerah dan agak kurang relevansinya di daerah lain. Apa yang terjadi di tingkat daerah adalah penataan ulang struktur politik, terutama akibat pemilihan kepala daerah langsung, yang akibatnya terhadap struktur politik Indonesia belum secara jelas bisa diketahui.

III. Stabilitas Elit Di Tingkat Nasional: Kartel dan Segala Konsekuensinya

Satu hal yang menonjol dalam politik paska-Orde Baru adalah stabilitas elit.[19] Tidak seperti negara lain yang mengalami transisi demokrasi dimana persaingan antara elit sangat tinggi dan membawa instabilitas, di Indonesia kerjasama antar-elit berlangsung dengan relatif damai. Ini membawa kita kepada bentuk kartel yang dalam istilah ekonomi berarti koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan diantara para anggota kartel. Konsep ini dikembangkan pada awalnya untuk menganalisis perkembangan baru dalam sistem kepartaian. [20]

Ide kartel ini memungkinkan kita untuk menekankan pada karakter stabilitas elit. Agaknya ini lebih tepat untuk menggambarkan karakter politik Indonesia baik di dalam sistem kepartaian, tingkah laku elit, maupun koalisi ditingkat parlemen. Dan ini juga sesuai dengan kecenderungan sentripetal dalam sistem kepartaian seperti yang digambarkan oleh Meitzner diatas. Selain itu, dengan menekankan stabilitas elit, kita bisa menganalisis sebuah sistem monopoli yang meminimalkan persaingan, mentoleransi korupsi dan kolusi, dan menjelaskan berbagai kegagalan fungsi institusi-institusi demokratis. Institusi ini bukan sekedar dibajak sebagaimana yang diklaim oleh teori oligarki atau terperangkat dalam jaringan para boss melainkan sengaja dimatikan secara fungsional tetapi dengan tetap menghidupkan makna simboliknya.

Politik kartel muncul dari sebuah koalisi besar dari para elit politik. Sistem ini diciptakan untuk meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah, entah dalam pemilihan umum atau dalam koalisi. Berbeda dengan sistem otoriterisme-birokratik yang memakai sistem ‘penyingkiran’ (exclusionary) terutama dari elemen-elemen radikal dan populis dari rakyat,[21] kartel lebih mengutamakan mekanisme ‘perangkulan’ (incorporation) dari elit yang memiliki latar belakang ideologis yang berbeda. Dalam sistem pasar, pihak yang paling dirugikan oleh kartel adalah konsumen karena mereka harus membeli dengan harga yang sudah dikoordinasikan oleh para pemain di pasar. Di dalam politik, pihak yang paling dirugikan adalah massa-rakyat. Sistem politik dikoordinasikan oleh para elit sedemikian rupa dengan meningkatkan saling pengertian (mutual understanding) di kalangan para elit. Kekuasaan menjadi tidak memiliki pertanggungjawaban (unaccountable). Secara prosedural, sistem ini bisa dikatakan demokratis karena pemilihan umum dilakukan secara regular. Akan tetapi, kompetisi antar-partai akan berubah menjadi kolusi antar-elit begitu kotak pemilihan ditutup dan suara dihitung.

Mengapa kartel ini terjadi? Jawabannya mungkin bisa ditemukan pada dua hal yakni karakter oposisi terhadap Orde Baru dan pola transisi kearah demokrasi. Kedua hal ini menentukan dan membentuk aktor-aktor politik di masa kini. Oposisi terhadap Orde Baru tidak pernah merupakan gerakan massa yang besar dan terorganisir dengan rapi. Ini bukan kesalahan pihak oposisi semata. Gerakan oposisi merupakan fungsi dari represi negara dan para aktivis penentang rejim memiliki pilihan institusional dan politik yang terbatas akibat adanya represi negara tersebut.[22] Orde Baru memiliki daya represi yang rapi – mulai dari kekuatan militer hingga represi ideologis – dan dengan demikian membatasi gerak untuk melakukan oposisi. Tidaklah mengherankan jika gerakan oposisi hanya terpusat pada di kalangan intelektual publik, mereka yang bekerja di lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan anggota partai non-pemerintah (dalam hal ini PDI dan PPP), serta partai radikal Partai Rakyat Demokratik yang kecil dan bergerak di bawah tanah.[23] Karakter oposisi yang demikian ini mempengaruhi transisi kearah demokrasi. Setelah gerakan massa menumbangkan Soeharto maka terbentuklah sebuah pakta antara elemen ‘garis lunak’ dalam rejim otoriter dengan oposisi yang moderat.[24]

Selain memberikan stabilitas elit untuk Indonesia, kartel politik ini juga memberikan beberapa konsekuensi penting pada politik Indonesia. Pertama, kartel sangat menekankan pragmatisme. Tidaklah terlalu mengherankan bila para aktivis radikal ingin masuk ke ranah politik dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan iklim pragmatis ini. Para aktivis ini tahu dengan pasti bahwa agenda politik yang mereka usung tidak akan bisa bekerja dengan baik bila mereka tidak masuk ke dalam logika pragmatis ini. Juga tidak terlalu mengejutkan bila para aktivis yang semula radikal kemudian menanggalkan idealisme untuk membangun partai dari bawah, mengorganisir dan meradikalisasi kelas buruh dan petani, serta memperjuangkan masyarakat yang lebih setara. Kalkulasi dan pragmatisme politik harus berhadapan dengan logika kartel yang mau merangkul semua dalam saling pengertian (mutual understanding) dan kerjasama. Dalam konteks ini kita bisa memahami terjadinya proses pragmatisme politik yang sangat telanjang: para korban penculikan menjadi agen dari para penculiknya.

Kedua, batas antara mereka yang memerintah dan kalangan oposisi menjadi tidak jelas.[25] Baik pemerintah maupun mereka yang beroposisi lebih banyak menampilkan persetujuan ketimbang perbendaan. Dalam hal ini, ada proses saling pengertian (mutual understanding) antara oposisi dan pemerintah. Karena tidak adanya perbedaan antara pemerintah dan oposisi maka para elit menjadi tidak responsif terhadap rakyat. Salah satu mekanisme penting dari demokrasi adalah perbedaan antara mereka yang ada didalam dan diluar pemerintahan. Sebagaimana lazim diketahui, kekhawatiran untuk kalah dalam pemilihan umum adalah sebuah insentif bagi para politisi untuk lebih responsif terhadap rakyat yang memilihnya.

Ketiga, sistem kartel adalah sistem yang kolutif yang berakibat pada pengebirian kekuatan massa-rakyat. Kartel politik memang memberikan stabilisasi untuk para elit. Namun stabilitas ini harus dibayar dengan nilai representasi dari rakyat dalam proses demokrasi. Dengan demikian, jika untuk para elit berlaku sistem perangkulan (inclusion) maka untuk massa-rakyat bekerja mekanisme penyingkiran (exclusion). Penyingkiran ini dilakukan tidak dengan represi namun dengan mematikan fungsi-fungsi dari institusi-institusi tetapi dengan tetap memelihara fungsi simboliknya. Kasus lumpur Lapindo misalnya, tidak saja mencerminkan menangnya kekuatan modal atas penderitaan rakyat, namun juga mencerminkan saling pengertian para elit untuk mengebiri kepentingan rakyat. Kemudian, usaha untuk mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berada dalam wilayah ini.

Keempat, politik kartel memberikan hasil yang sangat ironis bagi kekuatan politik masyarakat. Ia menghasilkan massa-rakyat yang relatif jinak (docile) yang tidak jauh berbeda dengan massa-rakyat mengambang di jaman Orde Baru. Ironi yang paling besar adalah: apa yang dicapai dengan represi brutal oleh Orde Baru bisa dicapai dengan persuasi dan manipulasi dalam iklim politik kartel.

IV. Politik Kartel di Tingkat Lokal?

Desentralisasi telah mengubah wajah politik Indonesia menjadi sangat berbeda dari yang pernah ada dalam sejarah. Pada awalnya desentralisasi dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Kehadirannya disokong oleh lembaga-lembaga multinasional seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF). Bahkan World Bank menyatakan bahwa desentralisasi adalah ‘the big bang” (ledakan besar) dalam politik Indonesia.[26]

Apakah politik kartel juga bekerja ditingkat lokal? Pertanyaan ini sulit untuk dijawab mengingat begitu besarnya variasi antar-daerah di Indonesia. Namun, hampir semua pengamat dan pemerhati Indonesia sepakat bahwa desentralisasi telah melahirkan orang-orang kuat yang memiliki akar di daerah.[27] Persoalannya kemudian adalah apakah orang-orang kuat di daerah ini memiliki pengaruh ke tingkat nasional dan sebaliknya seberapa jauhkah dominasi politik nasional atas daerah?

Pada jaman Orde Baru, semua kepala-kepala daerah baik Gubernur, Bupati, atau pun Walikota diangkat dengan persetujuan Jakarta. Berdasarkan pengalaman tahun 1950an, pemerintahan Suharto sangat sadar akan potensi pergolakan di daerah. Akibatnya, Suharto mengontrol daerah dengan sangat ketat dengan tidak membiarkan personel-personel militer atau birokrasi bercokol terlalu lama di daerah. Namun kebijakan ini berubah di tahun 1980an ketika semakin banyak perwira militer yang dikaryakan. Kebanyakan dari mereka adalah perwira-perwira menengah yang tidak mendapat karir di pusat. Dari kekuasaan politik ini mereka merambah ke bisnis dan menjlain ikatan (seringkali lewat perkawinan) dengan elit-elit lokal. Pada masa Orde Baru politik lokal dikuasai oleh apa yang oleh seorang pengamat disebut sebagai ‘lingkaran konsesi’ (concession circle).[28] Ini adalah trinitas kekuatan antara Golkar, birokrat lokal, dan elit bisnis lokal. Militer dalam hal ini menjadi pengawas yang memberangus setiap usaha yang ingin mengkritisi lingkaran konsesi ini.

Semuanya ini berubah setelah Orde Baru runtuh. Dalam periode 1999-2004, di daerah-daerah Jawa, misalnya, lingkaran konsesi baru terbentuk dengan PDI-P menggantikan Golkar. Akibatnya, militer harus berkoalisi dengan PDI-P demi menghindari tuntutan massa radikal atas isu-isu seperti perampasan tanah, pembunuhan tahun 1965, dan lain sebagainya. Elit-elit lokal bermunculan dengan kekuatan yang jauh lebih besar ketimbang pada jaman Order Baru. Pemisahan Golkar dan militer mengakibatkan meningkatnya pengaruh politik pemimpin komunal seperti para kiai di dunia politik formal. [29]

Dalam beberapa hal politik kartel juga bekerja di tingkat lokal. Dalam pemilihan kepala daerah langsung, di banyak tempat proses pencalonan kepada daerah diwarnai oleh praktek persekongkolan antara partai dan kalangan bisnis lokal. Para pengusaha yang berhadap dapat mengamankan bisnisnya lewat politik berharap untuk mendapatkan “perahu,” yakni menjadikan partai-partai sebagai alat mereka maju dalam pemilihan. Sementara partai-partai memasang tarif yang tinggi untuk menjadi “perahu” bagi para kandidat ini. Ada perbedaan pandangan antara mereka yang menganggap peran partai menjadi hilang dalam pemilihan umum lokal dan digantikan oleh peran individu.[30] Syamsudin Harris mencatat bahwa dalam Pilkada langsung 2005 ada 130 kandidat (62 persen) maju dengan diusung oleh koalisi partai. Sementara, 83 kandidat hanya diusung oleh satu partai. Dari ke 83 kandidat tersebut 40 diantaranya diusung oleh Partai Golkar, dan 21 kandidat diusung oleh PDI-P. Menariknya, 85% dari kandidat yang diusung Golkar berasal dari luar Jawa.[31]

Secara umum, politik di daerah jauh lebih keras ketimbang politik di tingkat nasional. Politik uang dan kekerasan juga semakin mengemuka pertarungan politik lokal. Aktor-aktor lokal mengandalkan agen-agen kekerasan yang secara kultural sudah ada sebelumnya (seperti jawara di Banten) atau dengan membentuk milisi-milisi baru. [32] Namun, perlu dipertanyakan apakah para aktor kekerasan ini benar-benar dibentuk oleh para boss atau oligark ataukah semata-mata mereka hanyalah para entrepreneur yang memanfaatkan peluang karena terjadinya kompetisi dalam ruang yang relatif bebas. Saya lebih cenderung untuk percaya bahwa aktor-aktor kekerasan ini adalah para entrepreneur yang tidak memiliki loyalitas. [33] Pembunuhan politik di Indonesia relative jarang terjadi. Mungkin hal ini disebabkan oleh market value untuk menjadi anggota parlemen atau menduduki jabatan eksekutif di Indonesia belum terlalu besar dibandingkan dengan di negara seperti Thailand misalnya.[34]

Memang patut dicatat bahwa pemilu langsung di tingkat lokal juga menghasilkan orang-orang kuat yang memiliki basis lokal. Beberapa contoh bisa disebut disini seperti clan politik Yasin Limpo yang berkembang di Sulawesi Selatan. Clan politik Yasin Limpo telah mulai berkembang sejak tahun 1950an dan berkembang luas di Sulawesi Selatan. Mereka berbiak lewat militer, Soksi, dan Golkar. [35] Sementara di Kalimantan Tengah juga mulai berkembang pengaruh politik clan Narang dimana A. Teras Narang, politikus PDI-P menjadi Gubernur dan keluarganya menduduki posisi-posisi penting dalam politik lokal.[36]

Orang-orang kuat di daerah ini melakukan mobilisasi selain memperalat partai juga melalui eksploitasi atas politik etnik dan agama. Kekuatan politik etnik, misalnya, jauh lebih relevan di tingkat daerah ketimbang di tingkat nasional. Demikian juga hubungan darah, clan, dan keluarga. Inilah yang merupakan penghambat utama dari berkembangnya politik kartel di daerah. Namun nampaknya ada garis batas antara politisi nasional dan politisi lokal. Pada awal reformasi, tampak beberapa usaha dari politisi nasional untuk berkarir di daerah.[37] Usaha para politisi didaerah untuk maju ke pentas nasional tampaknya juga tidak terlalu berhasil.[38] Sehingga agak sulit untuk mendapati orang-orang pusat yang berbasis sebagai orang kuat di daerah sebagaimana yang kita dapati dalam politik di Thailand atau Filipina.

V. Massa-Rakyat Yang Jinak?

Untuk sementara waktu kita akan melihat Indonesia yang relatif stabil. Uniknya stabilitas ini lahir dari proses kartelisasi politik Indonesia. Politik kartel tidak akan menyelesaikan masalah-masalah negeri ini. Ia hanya akan membuatnya berjalan di tempat. Para politisi seakan-akan membuat sebuah pakta untuk tidak membahasnya. Mereka beramai-ramai mengebiri apa yang menjadi agenda masyarakat sipil sejak lama. Ini barangkali bisa menjelaskan mengapa penegakan hak-hak asasi, penanganan korupsi, peradilan yang bersih, atau penegakan hukum masih akan menjadi agenda yang besar di masa mendatang.

Apakah masih ada peluang untuk keluar dari situasi ini?

Seperti yang dinyatakan diatas oposisi di Indonesia semasa Orde Baru dipimpin oleh sekelompok kecil intelektual publik, LSM, serta partai radikal PRD. Pada intinya basis sosial dari kelompok oposisi ini adalah kalangan kelas menengah perkotaan yang sedikit banyak berhaluan liberal. Hingga saat ini, mereka pun masih memperlihatkan perlawanan untuk kasus-kasus seperti korupsi, penegakan hak asasi, atau penegakan hukum. Contoh yang menarik datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketika polisi mencoba mengecilkan peran KPK dengan mengatakan, “Cicak kok mau melawan buaya,” para aktivis bangkit dan mengorganisir kampanye “Kami Cicak, Berani Lawan Buaya.” Ketika sebuah rumah sakit internasional menuntut seorang penulis e-mail karena dianggap mencemarkan nama baik, dukungan dan perlawanan digalang terutama lewat internet. Banyak contoh kasus seperti ini dimana masyarakat kelas menengah perkotaan berusaha untuk menjaga hak-hak masyarakat sipil.

Kelas menengah perkotaan adalah lawan tradisional dari sistem politik yang mapan. Dunia modern menawarkan perlawanan yang lebih efektif, terutama lewat internet dengan sarana-sarana seperti Facebook, Twitter, dan mailing list. Namun perlawanan tanpa basis organisasi tidak akan pernah efektif dan berlangsung terus menerus. Ketidakpercayaan kelas menengah perkotaan terhadap pengorganisasian massa-rakyat merupakan kesalahan fatal yang harus ditanggung. Perlawanan tanpa organisasi jugalah yang sepenuhnya disadari oleh para elit yang berada dalam kartel. Tujuan utama mereka membuat kartel adalah mengebiri organisasi politik massa-rakyat. Ketika muncul perlawanan, yang paling pertama dilakukan adalah mengakomodasi dan memanipulasi. Meskipun ini adalah permainan kekuasaan yang lebih cerdas, hasilnya sama dengan kekuasaan yang otoriter: lautan massa yang jinak.

VI. Masa Depan

Pada tahun 2009 ini, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang dikategorikan sebagai negara “bebas” (free) dalam index yang dikeluarkan oleh Freedom House. Kenyataan ini menunjukkan bahwa demokrasi memang berjalan di Indonesia. Mungkin tidak berlebihan pula bila dikatakan bahwa jalannya demokrasi merupakan jalan yang tidak memiliki titik balik. Namun disisi yang lain, kita juga dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaksanaan demokrasi memerlukan suatu kualitas tersendiri. Beberapa pengamat menilai bahwa demokrasi yang berkembang di Indonesia merupakan demokrasi dengan kualitas rendahan (low quality democracy). Hal ini juga ditunjukkan dengan bekerjanya kartel di kalangan para elit politik Indonesia.

Tampaknya untuk jangka dekat, politik kartel ini akan terus menjadi pola perpolitikan Indonesia. Kenyataan ini diperkuat dengan lemahnya institusionalisasi politik Indonesia. Partai-partai politik yang ada dan dominan semuanya mengandalkan kekuatan pribadi-pribadi. Partai Demokrat bersandar pada Susilo Bambang Yudhoyono; Partai Gerindra adalah kendaraan politik pribadi Prabowo Soebianto; Hanura diciptakan untuk menaikan Wiranto ke kursi kepresidenan. Selain itu, ada usaha untuk menciptakan dinasti politik di dalam partai-partai. Ini bisa dilihat dari fenomena terakhir seperti usaha keluarga Cendana untuk masuk ke dalam kepemimpinan Golkar; usaha keluarga Soekarno lewat Puan Maharani, putri Megawati Sukarnoputri, untuk memperketat genggaman dalam kepimpinan di PDI-P; bahkan usaha-usaha dari keluarga Susilo Bambang Yudhoyono untuk melestarikan pengaruhnya di dalam partai Demokrat.[39]

Besarnya pengaruh hubungan keluarga dalam politik Indonesia bukanlah sesuatu yang baru.[40] Namun, yang baru disini adalah kesadaran untuk membangun saling mengerti kepentingan antara para elit dan kelompok keluarganya tersebut. Ini pulalah yang menyebabkan mengapa politik kartel akan mampu bertahan dalam peta politik Indonesia dalam jangka waktu yang lama. Kartel akan memberikan apa yang disebutkan oleh beberapa pengamat sebagai ‘partisipasi yang lebih besar dengan persaingan yang lebih sedikit.’[41]

Namun eksistensi politik kartel bukannya tidak memiliki ancaman. Keruntuhannya tergantung dari terjadinya dua kondisi. Pertama, semakin menajamnya pertentangan antar-elit. Ini bisa terjadi baik karena perebutan sumber daya atau karena menajamnya perbedaan ideologis di kalangan elit politik. Kedua, bangkitnya kembali militer sebagai kekuatan politik. Hingga saat ini militer Indonesia memang tampak menjauhkan diri dari politik. Namun, tidak bisa disangkal bahwa mereka masih memiliki semua infrastruktur yang diperlukan bilamana mereka merasa perlu melakukan intervensi ke dalam politik. Struktur organisasi terrirtorial militer (khususnya Angkatan Darat) yang paralel dengan struktur birokrasi sipil merupakan modal politik militer yang sangat kuat. Kedua kondisi ini bisa terjadi jika ada krisis yang sangat besar yang disebabkan baik oleh ekonomi atau politik ataupun keduanya.

Sistem politik kartel memang bukan yang ideal. Ia menampilkan banyak kelemahan. Sebagai akibatnya, ia membuat kualitas demokrasi menjadi sangat rendah. Namun, seperti yang dikatakan oleh William Case, justru karena rendahnya kualitas demokrasi ini membuat sistem yang demokratis ini bisa bertahan.[42]

[1] Greg Sheridan, The Australian, “This Is a Bright Candle for Us All”, 9 Juli, 2009

[2] The Straits Times, Editorial: Indonesian polls: When boring is pretty good, 8 Juli, 2009

[3] Marcus Meitzner (2008), Comparing Indonesia’s party systems of the 1950s and the post-Suharto era: From centrifugal to centripetal inter-party competition. Journal of Southeast Asian Studies, 39 (3), pp 431–453

[4] Skema teoritik yang dipakai Meitzner berasal dari Christoffer Green-Pedersen (2004), ‘Center parties, party competition, and the implosion of party systems: A Study of centripetal tendencies in multiparty systems’, Political Studies, 52 (2): pp. 324–41. Yang tetap belum jelas dalam artikel Meitzner ini adalah persoalan mengapa pada tahun 1950an partai-partai memilih untuk tidak bergerak ke tengah dan mengapa sekarang mereka menjadi moderat? Apa insentif untuk menjadi moderat? Meitzner berspekulasi bahwa warisan Orde Baru memegang peranan penting disini. Perlu studi yang lain untuk membuktikan hal ini. Sekalipun demikian, studi Meitzner ini sendiri sudah menjadi pembuka penting untuk studi tentang kepartaian di Indonesia berikutnya.

[5] Untuk debat tentang Negara Islam dalam amandemen UUD 1945, lihat Nadirsyah Hosen (2005), Religion and the Indonesian Constitution: A Recent Debate, Journal of Southeast Asian Studies, 36 (3) : hal. 419-440. Persoalan syariah Islam tidak muncul di tingkat nasional tapi muncul di daerah-daerah dengan pemberlakukan peraturan-peraturan daerah.

[6] Lihat, Anies R. Baswedan, Indonesian politics in 2007: The presidency, local elections and the future of democracy, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 43, No. 2, 2007: 323–40; R. William Liddle and Saiful Mujani (2007), Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia, Comparative Political Studies 40 July (7), pp. 832-857.

[7] Argumen ini agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Andreas Ufen yang melihat bahwa politik aliran semakin berkurang relevansinya dan politik Indonesia semakin bergerak menyerupai Filipina. Lihat Andreas Ufen (2006), Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politik aliran and ’Philippinisation.’ Hamburg: GIGA Working Papers No. 37.

[8] Yang lebih menarik lagi, dalam data yang dikumpulkan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), 37 persen dari pemenang Pilkada 2005 didukung oleh koalisi partai Islam dan nasionalis. Sebaliknya hanya 2,4 persen yang didukung melulu oleh partai-partai Islam. Dikutip dari Meitzner, ibid. p. 451.

[9] Michael Buehler (2009), “The rising importance of personal networks in Indonesian local politics: An analysis of didtrict government head elections in South Sulawesi in 2005,” dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistyanto (eds.), Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada), Singapore: ISEAS, pp. 101-124.

[10] Richard Robison & Vedi R. Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: Politics of Oligarchy in an Age of Markets. London: Routledge.

[11] Vedi R. Hadiz, The Localization of Power in Southeast Asia, Democratization, 14(5), December 2007, pp.873–892.

[12] Christian Chua memakai model analisis yang sama untuk studinya tentang perusahaan-perusahaan konglomerasi etnik Cina di Indonesia dalam masa reformasi. Chua menyatakan bahwa perubahan rejim tidak berpengaruh apa-apa selain penyusunan kembali hirarki didalam oligarki. Reformasi telah gagal mengubah struktur dasar kapitalisme yang telah memungkinkan berkuasanya oligarki. Bahkan, reformasi telah membuatnya lebih kuat. Lihat, Christian Chua (2007), Chinese Big Business in Indonesia. The State of Capital. London; Routledge.

[13] John T. Sidel, Capital (1999), Coercion, Crime: Bossism in the Philippines, Stanford, California: Stanford University Press.

[14] Lihat John. T. Sidel (2005), “Bossism and Democracy in the Philippines, Thailand and Indonesia: Towards an Alternative Framework for the Study ‘Local Strongmen’” dalam John Harriss, Kristian Stokke and Olle Törnquist (eds.), Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation, New York: Palgrave: Macmillan, pp. 51-74.

[15] Sidel (1999), hal. 19.

[16] Teori ini sebenarnya lahir dari kritik Sidel atas pendekatan “orang kuat di tingkat lokal” (local strongmen) yang dikemukakan oleh Joel. S. Migdal. Migdal mengatakan bahwa kelemahan negara-negara di dunia ketiga melahirkan orang-orang kuat di tingkat lokal dimana kekuasaan disusun berdasarkan hubungan patron-client, hubungan personal dan clientism. Masyarakat, demikian Migdal, tersusun ‘seperti jejaring’ (weblike) dimana organisasi-organisasi sosial relatif mandiri satu sama lain, control sosial sangat lemah karena negara (dengan sengaja) dibiarkan untuk menjadi lemah dan tidak efektif. Joel S. Migdal (1988), Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeto N.J.: Princeton University Press.

[17] Sidel (2005), hal. 69-71. Perlu dicatat bahwa pada saat artikel Sidel tentang Indonesia ditulis, pemilihan kepala daerah langsung belum dijalankan.

[18] Desain institusional sebenarnya sangat menentukan dalam transisi ke arah demokrasi. Pengalaman di negara-negara sosialis, misalnya, membuktikan bahwa perbedaan desain institusional menentukan apakah negara akan terpecah menjadi beberapa negara dan apakah perpecahan itu dicapai dengan jalan damai atau kekerasan. Lihat Valerie Bunce (1999), Subversive Institution: The Design and The Destruction of Socialism and The State, Cambridge: Cambridge University Press.

[19] Lihat Dan Slater (2006), “The Ironies of Instabilities in Indonesia,” Social Analysis 50 (1) Spring, hal. 208-213; Juga Dan Slater (2004) ““Indonesia’s Accountability Trap: Party Cartels and Presidential Power after Democratic Transition.” Indonesia 78 (October), hal. 61–92.

[20] Ide kartel ini sebenarnya merupakan sifat baru dari partai-partai politik. Konstruksi teoritik ini awalnya dikembangkan oleh Richard S. Katz dan Peter Mair. (1995) “Changing Models of Party Organization and Party Democracy.” Party Politics 1 (1): hal. 5–28. Lihat juga Peter Mair (1997), Party System Change: Approaches and Interpretations, New York: Oxford University Press, khususnya Bab 5.

[21] Sistem otoriterisme-birokratik (bureaucratic-authoritarianism) diperkenalkan oleh Guillermo O’Donnel pada tahun 1970an untuk menganalisis politik di negara-negara Amerika Latin. Sistem ini merupakan koalisi besar antara teknokrat – baik sipil maupun militer – dengan modal asing. Koalisi elit ini membekukan sistem pemilihan umum demokratik dan mengontrol sektor-sektor kerakyatan (popular). Lihat David Collier ed. (1980). The New Authoritarianism in Latin America. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

[22] Vince Boudreau (2004), Resisting Dictatorship: Repression and Protest in Southeast Asia, Cambridge: Cambridge University Press, hal. 18.

[23] Ibid. hal. 245.

[24] Olle Tornquist (2000), ‘Dynamics of Indonesian Democratisation’, Third World Quarterly, 21 (3). Untuk konsep tentang pakta politik dalam transisi kearah demokrasi, lihat Guillermo O’Donnell and Philippe C. Schmitter (1986), Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore, MD: John Hopkins University Press, hal. 37

[25] Mair (1997), op.cit. hal. 115.

[26] Bert Hofman dan Kai Kaiser (2002), The Making of the Big Bang and its Aftermath: A Political Economy Perspective. Atlanta: Georgia State University

[27] Lihat antara lain: Nankyung Choi (2007),Elections, parties and elites in Indonesia’s local politics, South East Asia Research 15 (3), hal. 325–354 untuk Kota Batam; Michael Buehler dan Paige Tan (2007), Party-Candidate Relationships In Indonesian Local Politics: A Case Study Of The 2005 Regional Elections In Gowa, South Sulawesi Province, Indonesia 84 (October), hal. 41-69; Jacqueline Vel (2005), Pilkada in East Sumba: An Old Rivalry in A New Democratic Setting, Indonesia 80 (October), hal. 82-107; Graham Brown and Rachael Diprose (2007), Bare-Chested Politics in Central Sulawesi, Indonesia: The Dynamics of Local Elections in a ‘Post’-Conflict Region, London: CRISE Working Paper No. 37.

[28] Jun Honna (2006), Local Civil-Military Relations During The First Phase Of Democratic Transition, 1999-2004: A Comparison of West, Central and East Java. Indonesia; Oct 2006; 82 (October), hal. 75-96

[29] Ibid. hal. 79.

[30] Buehler and Tan (2007), op.cit. berada dalam jalur argumen ini. Mereka melihat level institusionalisasi partai yang rendah mengakibatkan kandidat lebih penting dalam pemilu lokal. Sebaliknya, Syamsuddin Harris melihat bahwa bagaimanapun juga kandidat membutuhkan partai karena aturan legal formal mengharuskan kandidat didukung partai. Syamsuddin Haris , Kecenderungan Pencalonan Dan Koalisi Partai Dalam Pilkada, Mimeograf, Tanpa Tanggal dan Tahun. Didownload dari http://www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada.pdf. Download tanggal 17 Agustus, 2009

[31] Harris, Ibid. hal. 8.

[32] Ian Wilson (2005), Changing countours of organized violence in the post-New Order Indonesia, Working Paper No. 118, Perth: Murdoch University.

[33] Contoh yang paling gamblang adalah Forum Betawi Rempug (FBR) di Jakarta. Awalnya dilindungi oleh Gubernur Sutiyoso, FBR kemudian menjadi organisasi yang mengejar kepentingan politik dan ekonominya sendiri. Lihat Untung Widyanto, Jagoan Betawi Dari Cakung, dalam Okamoto Masaaki & Abdur Rozaki eds. (2006), Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi, Yogyakarta & Kyoto: IRE Yogyakarta-CSES Universitas Kyoto.

[34] Benedict Anderson (1990), Murder and progress in modern Siam, New Left Review 181 (May-June)

[35] Buehler (2007), Rise of the Clans, Inside Indonesia No. 90 (October-December). Politisi lokal yang berasal dari keluarga Yasin Limpo adalah Hj. Nurhayati (Anggota DPR-RI dari Golkar), Syahrul Yasin Limpo (Gubernur Sulawesi Selatan), Ikhsan Yasin Limpo (Bupati Gowa), Haris YL (Anggota DPRD Makassar), Tenri Olle YL (Ketua DPRD Gowa), Dewie YL (Ketua DPD Partai Hanura Sulsel), Irman YL (Ketua BKPMD Sulsel), dan Tenri Angka YL (Anggota DPRD Sulse). Fenomena naiknya keluarga politisi, militer dan birokrat ke dalam kekuasaan bukan barang yang baru di Indonesia. Dalam Pemilu legistlatif 2009, misalnya, 3 Gubernur Kalimantan mengirim putra-putrinya ke Senayan. Mereka adalah Awang Ferdian Hidayat (putra Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak), Karolin Margret Natasa (putri Gubernur Kalimantan Barat Cornelis), dan HM Aditya Mufti Ariffin (putra Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin). Di jaman Orde Baru ada kecenderungan para jendral mengawinkan putrinya dengan perwira-perwira yang diperkirakan memiliki potensi menjadi jendral. Sehingga, banyak sekali hubungan family di kalangan jendral-jendral ini.

[36] Kemenakan Gubernur Kalteng, Asdy Narang, juga terpilih ke Senayan. Asdy adalah anak R. Atu Narang (saudara kandung Gubernur) yang adalah juga Ketua PDI-P Kalimantan Tengah. Sementara saudara kandung Asdy, Aries Marcorius Narang, menjabat Ketua DPRD Palangkaraya 2004-2009. Keluarga Narang juga menguasai bisnis distribusi minyak di Kalimantan Tengah.

[37] Umumnya mereka adalah putra daerah di wilayah yang bersangkutan. Antara lain Usman Ja’far, seorang petinggi di perusahaan yang dimiliki oleh Abdul Latief, menjadi Gubernur Kalimantan Barat periode 2003-2008. Fadel Muhamad, aktivis Golkar dan pengusaha yang dibesarkan oleh Ginanjar Kartasasmita lewat Grup Kodel menjadi Gubernur Propinsi Gorontalo 2001-2011. Usaha Fadel Muhamad untuk naik ke pentas nasional dengan menantang kepemimpinan Jusuf Kalla di Golkar kandas. Selain itu, ada A. Teras Narang, politisi dari PDI-P menjadi gubernur di Propinsi Kalimantan Tengah 2005-2010.

[38] Contoh yang paling bagus adalah H. Syaukani Hasan Rais, mantan bupati di kabupaten kaya Kutai Kertanegara. Dia menguasai Golkar di tingkat regional tapi kemudian jatuh karena kasus korupsi. Fadel Muhammad juga gagal dalam usahanya untuk masuk kembali menguasai Golkar dan menantang Jusuf Kalla.

[39] Ketua Partai Demokrat, Hadi Utomo, adalah ipar Yudhoyono. Istrinya, Kristiani Herawati, adalah salah satu Wakil Ketua. Anaknya, Edhie Bhaskoro Yudhoyono adalah Ketua Departemen Kaderisasi. Pengaruh politik Susilo Bambang Yudhoyono terbentang luas tidak saja dalam tubuh partai Demokrat. Namun juga di dalam tubuh militer Indonesia. Ikatan keluarga dan solidaritas angkatan memberikan makna penting dalam politik intern militer. Yudhoyono paling tidak memiliki dua anggota keluarga yang memegang posisi strategis di dalam Angkatan Darat (Kasum TNI LetJen TNI Erwin Sujono; Komandan Kopassus MayJen TNI Pramono Edhie Wibowo).

[40] Pada tahun 1950an, Partai Sosialis Indonesia (PSI) terbangun oleh karena hubungan keluarga yang sangat dekat. Hampir semua pengurus partai saling terkait dalam hubungan kekeluargaan. Padahal, PSI terkenal sebagai salah satu partai yang memiliki pemikiran paling modern.

[41] Kanishka Jayasuriya dan Garry Rodan (2007), Beyond Hybrid Regimes: More Participation, Less Contestation in Southeast Asia, Democratization 14 (5), hal.773–794.

[42] William Case (2009), Low-Quality Democracy And Varied Authoritarianism: Elites And Regimes In Southeast Asia Today, The Pacific Review 22 (3), hal. 255-269

Tidak ada komentar:

Posting Komentar